知っておきたい「医療法」あれこれ

長 幸美

医療介護あれこれ本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

クリニックや病院で働く医療事務職員は、診療報酬や接遇など、日々さまざまな業務を担っています。その中でも医療医療現場の一員として知っておきたい法律のひとつが、「医療法」です。

今回はその概要を、医療事務の視点でやさしく解説します。

目次

医療法とは?

医療法は、「国民が安心して医療を受けられるようにするためのルール」を定めた法律です。

病院や診療所などの医療機関の開設・運営についてのルールが中心ですが、医療法人の運営等についても定められています。皆さんに知っておいていただきたい基本的な事項を見ていきましょう!

医療法 第1条の5(定義)

この法律において「医療機関」の種類が定義されています。

「病院」とは、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。

「診療所」とは、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させる施設を有するものを指しています。

「助産所」とは、助産師が業として妊婦の助産を行う施設で、医師または歯科医師が常時勤務しないものをいいます。

医療法 第7条(開設の届出)・・・都道府県への手続き

病院、診療所または助産所を開設しようとする者は、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない、とされています。

届出書の中にかかれている内容は、開設者が誰か、管理をするものは誰か、診療科目、診療時間、休診日などが記載され、開設後に届け出を出すことになります。

医療法 第7条の3(病床の設置・使用の許可)

病院又は有床診療所の病床を設置しようとする者は、あらかじめその設置について都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されています。また、病床を使用しようとするときも、別途、使用の許可が必要です。つまり、医療機関側の想いだけで、勝手に病床を作ることも、使用することも出来ないということですね。

医療法 第30条の4(医療計画)

病床を勝手に作って使用することは出来ないというお話をしましたが、さらに、都道府県は、保険医療の確保に関する施策を総合的に推進するため、医療計画を策定しなければならないということも決められています。

医療計画とは、都道府県が地域の医療提供体制を確保するために策定する計画のことです。

医療法に基づき、厚生労働大臣が定める基本方針に沿って、地域の実情に合わせて、二次医療圏ごとに医療機能の分化・連携・在宅医療・救急医療などが含まれます。

医療圏の設定(二次医療圏ごと)、病床数、病院や救急体制の整備、医師の確保など、医療施設の配置や機能分担に関する事項などが設定され、5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)6事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療、及び新興感染症発生・蔓延時における医療)及び在宅医療に関する事項が含まれ、現在は第8次医療計画が各都道府県ごとに作成されたものに沿って運用されています。

各都道府県ごとに「医療情報提供システム」「介護情報検索システム」があり、市民が医療・介護が必要な時に、検索できるように整備されてきています。

医療法 第6条の10(医療安全の確保)

病院、診療所及び助産所は、医療の安全を確保するために必要な体制を整備しなければならないとされています。安心・安全は医療機関の基本です。

医療の質の向上を図るため、医療安全指針の整備をはじめ、医療安全管理者の配置や研修、マニュアルの整備などが求められています。

医療法 第6条の12(院内感染対策)

病院、診療所及び助産所は、院内感染対策に関する指針の策定、職員に対する研修、感染対策委員会の設置など必要な措置を講じなければならない、とされています。

医療法 第7条の2(人員・設備の基準)

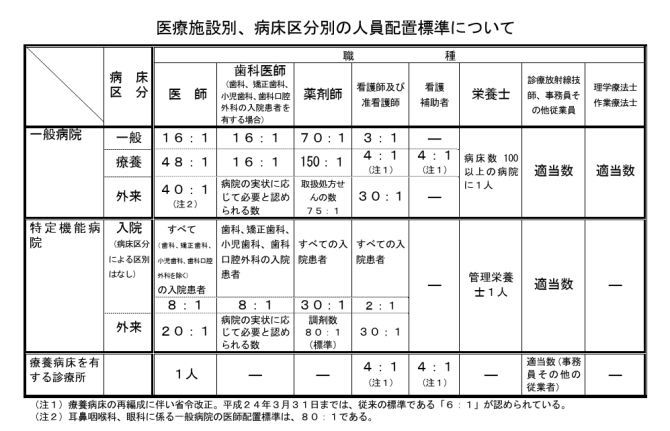

病院、診療所、助産所は、その構造設備、人員配置等について、厚生労働省令で定める基準に適合しなければならないとされ、以下の添付資料のように、標準の医療職の員数が示されています。

いわゆる「施設基準」といわれるものは、診療報酬点数表により定められている基準で、入院料や特掲診療料等のより高度な医療提供を行う上で必要な基準を定められているもので、医療法における標準数をクリアしたうえで施設基準の要件を満たす必要があります。

医療法 第39条~第55条・・・ 医療法人の規定

主に以下の条文により、医療法人の設立・運営に関するルールが定められています。

要点のみ簡単にまとめます。

| 項 目 | 条 文 | 概 要 |

| 医療法人の定義 | 第39条 | 非営利で医療機関を開設・運営する法人 |

| 設立手続き | 第40条~41条 | 都道府県知事の認可を受ける必要がある |

| 役員(理事長等)の規定 | 第45条 | 理事長は原則として医師(歯科医師) |

| 事業報告・財務報告 | 第52条 | 年度終了後に都道府県へ報告義務 |

| 解散・残余財産の扱い | 第53条 | 残余財産は公益的団体に帰属 |

また、医療法第42条には、医療法人の業務範囲について記載されています。個人の医療機関であれば、本来業務・・・つまり医療提供のみが行えますが、医療法人になると、本業である「医療提供」の他、介護事業や教育関連等、実施できる枠が広がります。つまり提供できる事業範囲が法律で定められているのです。

興味がある方は、こちらをご覧ください。⇒厚生労働省「医療法人の業務範囲」

医療法第25条(報告徴収及び立入検査)

医療法では、都道府県などの行政機関が、医療機関に対して適切に運営されているかを確認するため、立入調査や帳簿等の検査を行う権限が定められています。

これが、いわゆる「医療監視」や「実地監査」といわれるものです。

病院では概ね1年に1回、有床診療所では3年に1回、無床診療所では5年に1回程度、都道府県や保健所の職員が届け出内容と合致しているかどうか、管理状況を確認するものです。

ほとんどの場合、事前に通知が行われますが、苦情や匿名通報、内部告発があった場合などには、予告なしの立入調査となることがあります。事務職員として留意してほしいのは、あくまでも適正な医療提供が行われているか、管理されているか、ということの確認のためだということです。確認のためには、書類の整備が必要なので、以下の書類に関しては、日常的に整備するように留意していきましょう!

①届出内容と実態が一致しているか

⇒診療科・管理者・施設名・病床数などの変更があった場合は、届出を忘れずに!

⇒定数変更があった場合も変更届が必要です。

②掲示義務が守られているか

⇒診療時間や管理者名、苦情対応者の掲示などが、法令に従って院内に提示されているか確認

しましょう。

⇒医療情報システムに登録している内容は、印刷をして掲示若しくは待合室で手に取ってみること

ができるようにすることを求められます。

③感染対策・医療安全マニュアルの整備

⇒ファイルや電子データで管理し、いつでも提示できるよう準備しましょう

カンファレンス記録(連携の記録も含む)等についても、整理しておく必要があります

⇒サイバーセキュリティ対策マニュアル、リモートメンテナンスでは契約書、MDS等の整備

④書類の保存・管理体制・・・記録がなければやっていないことになります。

⇒診療録の5年間保存(医師法第24条)、その他診療に関する記録(指導記録、リハビリ記録等)

⇒医療(感染性)廃棄物のマニフェスト

⇒医療情報システム(電子カルテ、レセコン、等)のメンテナンス契約やメンテナンス記録、等

⇒各種契約書(メンテナンス契約書及びメンテナンス記録)、外注検査の契約、等

⑤職員研修の記録

⇒感染対策・医療安全に関する研修を定期的に実施し、実施記録(日時・内容・出席者)を残して

おきましょう!

⑥その他

⇒職員の資格証(原本証明必要)、雇入れ健診の結果及び定期検診の実施記録(結果)、等

⇒放射線の線量測定記録、医療ガスの契約、メンテナンス・研修記録、等

医療法人立の医療機関の場合は、理事会の議事録(開催)や決算報告、等も見られることがあります。

また、院内巡回され、医薬品の管理状況、医療廃棄物の管理状況、等、確認されます。

まとめ

医療法は、「医療機関がどのように存在し、どう運営すべきか」を定めたルールです。

事務職員にとっては、「掲示物の整備」や「届出」、「施設基準の管理」、「安全対策の実行」など、

日常業務と深く関わる内容ばかりです。

基本的な考え方を押さえることで、業務に対する理解が深まり、チームの一員としてより力を発揮できるはずです。

<参考資料> 令和7年7月23日確認

■厚生労働省/医療法

■厚生労働省/医療法に基づく人員配置標準について

■厚生労働省/医療法人関連法令及び通知

■厚生労働省/医療法人の業務範囲

著者紹介

- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

最新の投稿

- 2026年1月9日コミュニケーションとは?コミュニケーションって何だろう~よいコミュニケーションとは?~

- 2026年1月7日医療系事務職員応援隊高齢者医療費の見直しと受診控えを防ぐために

- 2026年1月5日医療介護あれこれ保険資格が変わるとき、レセプトはどうする? ~社保⇆国保の切替時の留意点~

- 2025年12月19日医療介護あれこれ知っておきたい「個人情報保護法」あれこれ